物流DXとは?物流業界の課題やDX推進に向けた取り組み例、成功ポイントを解説

製造業や建設業、農業など、さまざまな業界でDXの推進が活発化しています。物流業界でも、国の支援のもと、物流DXの推進が急がれています。物流業界は近年の新型コロナウイルスの影響を大きく受けた業界の1つです。海外との取引が困難になり、輸送量が大幅に激減した企業も少なくありません。本記事では、物流DXが求められる背景、物流・運送業界の課題などを解説し、物流DXの事例、導入時の課題についてもご紹介します。

目次

物流DXとは?

DXはDigital Transformationの略で、読み方は「ディーエックス」です。DXは、デジタル技術の活用により、業務や組織、プロセスから、企業文化・風土までも変革することを表す言葉です。現在、日本ではさまざまな業種・分野でDX推進に取り組んでおり、物流業界でも国の主導によりDXの推進が急がれています。DXを導入しているのは大手企業が多いですが、ベンチャーやスタートアップも例外ではありません。全国各地でDXに関連した展示会やセミナーが開催され盛況を呈しています。

物流分野のDXは「物流DX」とも呼ばれており、国土交通省は「総合物流施策大綱(2021年度〜2025年度)」の資料の中で以下のように定義しています。

| 機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること ◆既存のオペレーション改善・働き方改革を実現 ◆物流システムの規格化などを通じ物流産業のビジネスモデルそのものを革新 引用:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001413868.pdf |

総合物流施策大綱では、新型コロナ流行による社会の劇的な変化により、物流が直面する課題の鮮明化についても言及し、物流DXの速やかな推進の必要性を示唆しています。

関連リンク:

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?DX推進のメリットと課題も解説

DXを推進するメリット・デメリットとは?必要な理由や課題、取り組み方を解説

流通業界のDXとは?現状や課題、DX推進のメリットなどを徹底解説

物流DXが求められている背景

日本企業の多くの経営者がDXの必要性について理解しているものの、実際には既存システムがDX推進の妨げとなるケースが少なくありません。つまり、部門ごとに既存システムが存在していて、全社でデータを活用ができないケースが多く、これではDXを推進しようにも、既存システムが原因で頓挫することになってしまうのです。

これらの課題を解決できないと、2025年以降に経済的損失が年間最大12兆円になると、経済産業省では予測しています。これが「2025年の崖」問題と呼ばれるものです。物流業界でもこの「2025年の崖」が懸念されています。

物流業界では配送・輸送、倉庫などで多くの会社が事業に関わるため、IT推進のリーダーにだれがなるかという物流業界特有の課題もあります。しかし、新型コロナウイルス流行をきっかけに社会は大きく変わってきています。スピーディーな対応が必要とされる今、物流DXの導入による変革は必須といえるでしょう。

業界別のDX事例15選 DXが各業界にもたらす影響や変化とは – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」

物流・運送業界の課題とは

課題①:EC利用の急増による小口宅配便の増加

EC市場規模の拡大に伴い、小口宅配便の取り扱い件数が増加しています。より多くの荷物を仕分けし、顧客にスピーディーに届けなくてはならない状況下で、人材不足や再配達の増加も問題となっています。

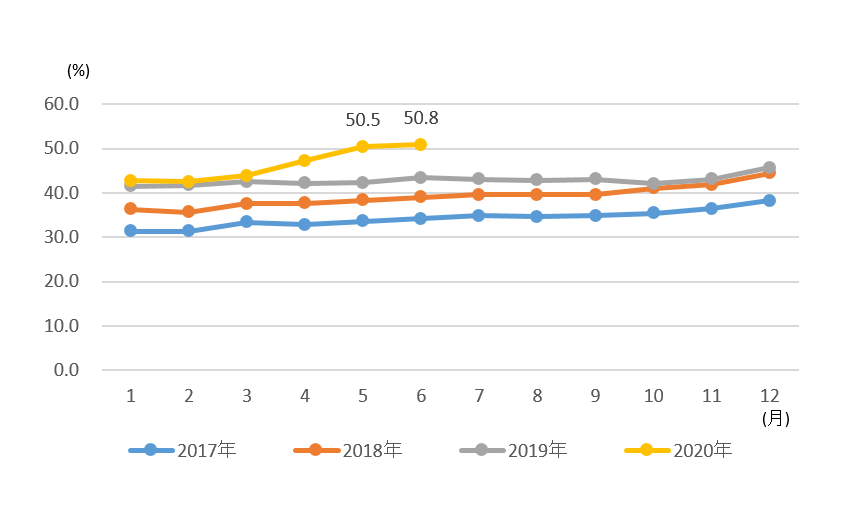

また、新型コロナの流行による外出自粛がネットショッピングを後押ししているとも言われています。以下のグラフは、2017年1月〜2020年6月におけるネットショッピング利用世帯の割合を表したものです。

ネットショッピング利用世帯の割合の推移

(二人以上の世帯、2017年1月~2020年6月)

グラフの推移を見ると、2017年から2019年9月まではあまり変化が見られませんが、2019年10月以降上昇しています。そして新型コロナウイルス感染拡大に対応して緊急事態宣言が出された2020年4月以降はさらに上昇し、5月には50.5%、6月には50.8%と5割を超えています。

小口宅配便の増加によるドライバーの業務負担増が懸念されており、また今後もEC市場の拡大が予想される中、効率的な物流の構築が必要です。

課題②:トラックの積載効率の低下

小口宅配便の荷物の種類が多くなり、小ロットが増えていくと、今後さらにトラック積載効率が低下することが懸念されます。以下のグラフからは、トラックによる積載効率が年々低下し、2018年で4割に達していないということがわかります。つまり、積載可能な容量の6割が使われずに無駄になっているということです。そのため、トラック積載効率の向上にも、物流DXが期待されます。事例の一つですが、NECでは3Dセンサーカメラにより積載率を可視化するシステムの導入に取り組んでいます。

課題③:人手不足

深刻な労働力不足も物流業界が抱える課題の一つです。近年はとくに労働力不足が顕在化しています。国土交通省の資料によると、貨物自動車運転手の有効求人倍率は平成21年(2009年)以降年々上昇しています。平成30年(2018年)では全職種の有効求人倍率は1.35ですが、貨物自動車運転手は2.68という高い数値を示しており、トラックドライバー不足が顕著です。これはドライバーの高齢化や、長時間労働、賃金などの労働条件によるものと考えられています。

課題④:原油価格などのコスト高騰

世界情勢の不安定さもあり、モノやサービスの値段が高騰しているなかでも燃料代は、物流・運送業界には深刻な問題です。現状ではロシアとウクライナ情勢の緊張が続いているため、今後も値上げ傾向にあるとされています。しかし、政府が補助金拡充の方針を導入したことで、ピーク時より少し下がり、現在のガソリン価格帯は落ち着いています。ただし、原油価格は過去に何度も高騰した時期があり、物流業界では今後もコストの高騰が課題といえるでしょう。

課題⑤:長時間労働と低賃金

物流業界では人手不足の影響を受けて、トラックドライバーなどの従業員が長時間労働を余儀なくされています。長距離の運送が必要なときにも交代のドライバーを確保することは難しく、休憩を取りながら1人のドライバーが数時間にわたって運転するケースもあります。過酷な労働条件になっているため、業務の安全性の観点からも対策が必要です。

長時間の過酷な労働をしていても物流業界では低賃金で働いている人が多いことも課題です。時間外労働や休日出勤による手当が支給されるとはいえ、ベースの給与が低いので苦しい生活を余儀なくされている傾向があります。

課題⑥:2024年問題

物流業界では2024年問題の対策が必要になっています。2024年問題とは働き方改革関連法が2024年4月1日に改正されることを受けて発生する諸問題です。大きな影響があるのが、時間外労働の上限が法律によって規制されるように変わることです。通常は年間720時間以内、自動車運転の業務等で36協定を締結した場合には年間960時間以内になります。

物流業界では人手不足の影響で長時間労働をしなければ対応が難しい状況が続いています。ただ、過酷な労働条件での長時間労働の対策を行政としては実施しなければならないのは事実です。2024年4月からは従業員に長時間労働をさせていた場合には行政指導だけでは済まなくなります。業務効率を改善して従業員に長時間労働をさせずとも物流が滞ることのないシステムを整える必要に迫られています。

物流DXでできること・改善されることとは

①物流の自動・機械化による省力化・効率化

物流DXでは物流の自動化・機械化が進められています。例えば、トラックの隊列走行・自動化や自動運航船により、幹線輸送を行うことはその一例です。

隊列走行は、車間距離を自動でキープして走行する技術であり、国土交通省・経済産業省により、隊列走行技術の実現について発表がありました。自動運搬船とは、AI、IoTなどを活用し、海上輸送での自動化を目指すもので、日本郵船株式会社が2019年9月に、世界に先駆け、有人自動運航に成功しています。

物流拠点からエンドユーザーまでの最終配達区間(ラストワンマイル)をドローンで配送する実験も行われています。こうした物流の機械化により省力化・効率化が実現でき、人手不足の解消につながるのがメリットです。

また、小口宅配便の増加により、倉庫管理や庫内作業が煩雑になってきたため、入出荷作業や配送管理の自動化・機械化を検討する企業も増えています。例えば、AI技術を活用し、庫内の動線に配慮したピッキング作業指示を行うことで、庫内作業の効率化が期待できます。作業の省力化をはじめ、庫内作業を最低限の人数の人員で実施することが可能です。

②運送手続きの電子化によるコスト・業務負担削減

運送手続きは、これまで紙の伝票で行われていましたが、近年では書類の電子化が進んでいます。電子化により、書類の保管や管理にかかる業務負担の軽減や、コスト削減が期待できます。全ての紙伝票が電子化されることで、年間の経済効果が300億円超になるという試算も出されています。

③労働環境の改善・業務効率の向上

労働環境の改善には、システムを活用して「見える化」することが重要です。「見える化」とは、誰もが客観的に情報を認識でき、改善に向けてスムーズに行動できる環境を整える取り組みです。企業活動において問題解決や業務改善に有効なため、多くの企業で推進されています。製造現場に限らず、人事、営業、企画開発など幅広いシーンで「見える化」の概念が展開されています。例えば、従業員の勤務状況を「見える化」すると、勤務における無駄を見つけ出すことにも役立つでしょう。

また動態管理システムの導入により、輸配送の業務効率の向上が期待できます。動態管理システムとは、車両に搭載したGPSを利用し、車両の位置情報やドライバーの状況を把握できるシステムです。管理者が各車両の現在地や目的地までの到着時間をリアルタイムで把握できるため、業務の効率化が見込めます。また、走行データをもとに運転日報を作成できることもメリットです。

④効率的な配送ルートの管理

DXを通して配送ルートの管理や効率化を実現できます。物流ではスケジュール通りに配送先に届けることが重要な課題です。一度の配送で商品を複数の拠点に届けることもありますが、配送する順番やルートの選び方によって遅れが生じる場合があります。実際の現場では配送ルートの選び方がドライバーに依存している状況は多く、ドライバーとしての経験の豊富さによって配送にかかる時間が左右されがちです。

しかし、ITを活用すれば交通状況に合わせたルートを打ち出したり、配送スケジュールに合わせて効率的に配送できる順番を自動的に導き出したりすることができます。ドライバーの能力に依存せずに安定して効率的な配送を実現するDXは物流業界のビジネスを安定させることにつながります。

⑤業務の品質強化

物流DXは業務の品質強化を可能にします。業務管理を一元化されたシステム上で管理すれば、全体の業務フローが明確になります。誰がいつどの業務を遂行するかを可視化して確認できるようになり、シームレスに物流を進めることが可能です。業務フローの中で配送に遅延が生じるリスクが発生したときに顧客に対して自動でメッセージを送信するシステムを組めば、顧客フォローを効率化できます。

従業員の管理もシステムでおこない、業務内容の評価をして本人に伝わるようにすることもできます。業務報告をシステム上に登録して共有し、他の従業員の働き方を見て学びながら業務品質の向上を目指す風土を作り上げることも物流DXによって実現可能です。

⑥デジタル化における基盤の構築

デジタル化は物流DXを進める上で初期から取り組む必要があります。物流のデジタル化から始まり、DXを遂げるプロセスを進めていくには基盤の構築が必要です。物流システムなどの業務システムや業務ツールを導入すると、他の業務のDXも展開できます。バックオフィスの業務も含めて、あらゆる業務のデジタル化を通して業務効率の向上やコストの削減を実現していく基盤ができます。

DXは経営者だけでなく従業員が業務のデジタル化を推進する意識を持つことで円滑に進められます。DXの考えを浸透させるためには取り組みを始めることが大切です。物流業界では利益を生み出している主業務の物流DXをスタート地点にして基盤を整え、他の業務のDXに展開するのが合理的です。

DX戦略事例紹介

株式会社日立物流(陸運業)

株式会社日立物流は、優れたDXを展開している企業を選定する「DX銘柄2022」に選ばれました。日立物流は、事業強化を図るために、SCDOSやSSCVなどのDXソリューションを開発し、自社で運用することで事業領域を拡張しています。また、これらのソリューションを外販し、顧客価値と社会価値への成果にもつなげています。

SCDOSとは、サプライチェーンで個別管理されていたデータを一元管理し、可視化し、サプライチェーンの最適化をサポートするものです。SSCVとは、輸送事業に関わる情報をデジタル化し提供することで、輸送事業者の抱える課題を解決します。

参照:https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/news/20220608.html

日本郵船株式会社(海運業)

日本郵船株式会社は、MarCoPayの実用化や船舶データレイクの整備など取り組みが評価され、DX注目企業2022に選定されました。

MarCoPayは、船員向け金融プラットフォームで、船上で電子通貨による給与受け取りや送金、決済のキャッシュレス化などを実現したプラットフォームです。船舶データレイクは、無人運航船の実証実験を支えるもので、本来のフォーマットのままビックデータを格納できる管理システムです。

また、日本郵船は、グループ全体のデジタル人材の育成を強化するとともに、AIなどの新技術の活用を進めています。

参照:https://www.nyk.com/news/2022/20220608_01.html

日本航空株式会社(空運業)

日本航空株式会社は、DX銘柄2021に選定されています。日本航空では、人財とテクノロジーの力でDXを推進することで、新しい顧客体験の創出と、社員体験の向上に取り組んでいます。

具体的には、JAL イノベーションプラットフォーム、空飛ぶクルマやドローンを活用した事業などが挙げられます。JAL イノベーションプラットフォームは、DXを加速させるために、さまざまな部門の社内人財と社外パートナーシップが集まり、全社で推進できる体制です。新規事業では、JALならではのノウハウと先進テクノロジーにより、空飛ぶクルマやドローンを活用し、身近で手軽な空の移動手段を目指すエアモビリティ事業に取り組んでいます。

参照:https://press.jal.co.jp/ja/release/202106/006092.html

関連リンク:【業界別・DX導入事例14選】DX成功事例に見るDX推進のポイントは?

物流DXの課題とは

既存システムの老朽・複雑・ブラックボックス化

経済産業省は、先述したように、2018年に公開したDXレポートで「2025年の崖」問題について言及しています。その内容は、複雑化・肥大化した既存の古いシステムのメンテナンスに人材と費用が必要以上に投入されていて、そのことが新しいテクノロジーの推進を阻害しているというものです。さらに、レポ―トでは「システムの老朽、複雑、ブラックボックス化の課題を抱えている企業」が約8割、「既存のシステムがDXの足かせと感じている」と回答した企業が約7割という調査結果についても紹介しています。

既存のシステムが古いほどそのシステムを扱える人材が限られてしまうため、システム全体について分からないという、ブラックボックス化の状況になりがちです。物流業界の場合は、特に事業部門ごとにシステムが構築されており、データの集約や活用ができないケースも少なくありません。こうした状態を放置すると、システムのレガシー化を招き、DX化がさらに困難になるという悪循環が懸念されます。

現場からの抵抗

就労環境の改善も期待できるDXですが、DX化に対して現場からの抵抗があることも少なくないようです。現場からは、以下のような抵抗の声が聞かれます。

・業務のプロセスや体制の見直しにより業務負担が増大する

・DX化の必要性やメリットがよく理解できない

・DX戦略の専門的人材が不足している

こうした声に対して、経営陣自らDXに対する知識を深めることはもちろん、DXの具体的なビジョンを現場に提示し、説得することが重要です。現場の声を無視してDXを強引に推進するのではなく、社の総意としてDXを進められるように、現場のコンセンサスを得ることが大切です。

社内に開発部などがない企業がDXを推進するには、一般的にはコンサルティングを依頼します。DXコンサルは、デジタルと経営改革について深い知見と経験があるため、DX推進の手助けとなるでしょう。

物流DXを推進するための成功ポイント

DXを始めるときには現場に合わせて適切な方法を選択することが必要です。ここでは物流DXを推進して数々の課題を解決していくための成功ポイントを紹介します。物流DXの課題も踏まえて具体的なポイントを押さえて計画を立てましょう。

使い慣れたUIを導入する

現場に受け入れられるようにするにはUIが非常に重要です。従業員が使い慣れているUIのシステムやツールを導入することからDXを始めましょう。本格的なシステムを突然導入すると現場の抵抗があるかもしれません。しかし、普段から使い慣れているメールやSMS、エクセルなどを使用できれば抵抗が少ないでしょう。従業員が仕事やプライベートで使っているシステムやツールを参考にしてUIに反映させることが成功ポイントです。

ノーコードのシステムを導入する

DXのためにシステム導入をする際にはノーコードを重視するのがコツです。プログラミングをしなければシステムをコントロールできないようでは、今の従業員の大半が対応できないでしょう。システムを動かすために外部委託をしたり、エンジニアを雇ったりしなければならないとなると大きなハードルになります。ノーコードで知識があまりない人でも簡単に使えるシステムやツールを選ぶことで、速やかに現場で活用する仕組みを整えられます。

スマホ対応の有無を確認する

物流DXではシステムやツールを選定するときにスマホ対応の有無を確認することが重要です。出先での業務が多いのが物流業界の特徴で、特にドライバーはほとんどオフィスにいることがないでしょう。どこにいてもスマホで簡単に使えるシステムであれば、ドライバーなどの外勤の従業員も積極的にシステムを活用できます。スマホで常時システムにアクセスできる、ツールの機能を使用できるUIが整っているといったことを重視して選ぶことが大切です。

物流DXにはSMSがおすすめ

物流DXにはSMSを活用することをおすすめします。運送・配送業の課題として、再配達の増加に伴い、人件費や燃料費、荷物の保管料がかさむことが挙げられます。再配達が幾度も繰り返されると、コスト面だけではなく、配送スタッフに体力的な負担とともに心理的な負担がかかることも問題です。

そこで、到達率・開封率の高さで定評のあるSMSを活用することで、配送日の前日や当日に届け先にリマインド通知を届け、在宅を促すことができます。

また、天候や道路状況の影響により、配送遅延が発生する場合などにもSMSで案内することで、遅延に関する問い合わせの電話応対に追われることを防げます。

法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」

KDDIとSupershipが提供するKDDI Message Castは、信頼性の高いSMS送信サービスです。国内3キャリアと直接接続し、監視体制は24時間365日と安全性の高いサービスを提供しています。自社の運用に合わせて、利用しやすい入稿ポータルと自社システムとのAPI連携の2配信タイプを利用できます。誤配信防止機能が搭載されており、ターゲットユーザー以外に送信されることを回避でき、無駄な配信の抑制が可能です。料金システムは従量課金制のため、コスト削減にもつなげられます。SMS送信サービスならぜひKDDI Message Castをご検討ください。

まとめ

物流・運送業界でも、DX推進は必要です。新型コロナの影響も大きく受け、国内小口配送の急増、人手不足などの課題を抱えており、業務やビジネスモデルを変革する時期が迫っています。しかし、既存システムのレガシー化や現場からの抵抗もあり、DX推進に関する悩みを持つ企業も多いようです。スムーズな物流DXを実現するには、他社の事例も参照してみましょう。社内だけでDXを推進するのが難しい場合は、物流業界に特化したITコンサルに相談してみるのもよいでしょう。